|

||||

|

||||

|

||||

|

||||

推动创新的是市场化 市场最重要的是推动技术进步

非常高兴来到今天晚上的长安讲坛,这是中国经济50人论坛向社会传播知识和观念很重要的平台,能和清华经管学院合作,我觉得这是一件很好的事情。刚才主持人讲到两年前我和林毅夫教授关于产业政策的那场争论,但今天晚上你们不要期待还能听到什么争议,因为那样的争论现在不容易发生。当然,我也不想让大家感到失望,所以我选这样一个不敏感的题目——“市场化与创新”。

市场最重要的功能是推动技术进步

在座的有好多是学经济学的学生、研究生或者有一定经济学背景的听众。如果问经济学研究的是什么?我想大部分人会回答说,经济学研究的是稀缺资源如何配置。如果再问:什么样的体制可以达到资源的最好配置?大部分经济学家也会说是市场。这些说法有没有错呢?当然没有错。

我今天要特别强调一点是,市场最大的好处并不像经济学或者主流经济学解释的那样,可以达到资源的最优配置,让每一种资源在使用方面的边际价值达到均等。我认为,市场最重要的功能不是配置资源,而是让每一个人的积极性、创造性得到最好的发挥。最好的结果是取得进步,它主要表现为技术的进步,可量化的技术进步。

简单说,市场是通过两个渠道来推动经济增长:一个是技术进步;一个是配置效率。第一位的是技术进步,第二位的才是配置资源。道理很简单,如果仅仅是配置资源,一旦达到均衡状态,经济就会日复一日、年复一年地循环运转,不会有任何增长,这就是熊彼特定义的循环流经济。人类持续而显著的经济增长只是过去200多年的事情,这200多年里我们的所有进步主要不是来自已有资源配置效率的改进,而是来自不断创造的新的技术、新的产品、新的资源。

资源是内生于技术的,不是什么给定的“禀赋”

我要强调的一点跟产业政策有关。林毅夫教授提出一种观点,说资源禀赋决定一个国家的比较优势,根据这个比较优势制定自己的发展战略,经济就可以很好地发展。比如说,劳动丰裕的国家应该发展劳动密集型产业,资本充足的国家应该发展资本密集型产业,等等。这种说法听上去很符合经济学逻辑,但跟人类经济增长的历史不太搭界。

在人类过去200多年的发展中,资源不是先天给定的,而是内生的。什么是资源?什么不是资源?这依赖于你有什么样的技术。比如,石油是我们现在认为非常重要的资源,但是在十九世纪中期之前,它并不是什么资源,而被视为一种废物。人们在打水井或者盐井的时候,可能会被地下冒出来的石油污染,这就带来了一个很大的麻烦,需要人们花大量的劳动去处理。后来人们发现石油可以燃烧,于是就从中提炼出煤油用来照明,这时石油就变成了资源。但在提炼煤油之后,剩下的副产品是汽油、重油,这些东西又成了垃圾,因为汽油容易挥发,燃点很低,零上43度就可以燃爆,非常可怕。后来人类发明了汽车,发现汽油可以做内燃机的燃料,汽油才成了资源。再后来又从石油中提炼出三百多种化学材料,发展出了石油化工产业。这样石油就成为现代经济的主要资源。

再比如,在发明硫酸盐造纸技术之前,美国的纸浆工业只使用北方的云杉树(PRUCE TREES)和冷杉树,南方快速生长的松树(pine)是不可用于纸浆制造的。但在1920年代发明硫酸盐纸浆技术之后,松木就成为纸浆原料,到20世纪中期,美国纸浆产量的一半以上来自南方。

这些例子说明,我们不能假定资源是给定的,是所谓的“禀赋”。人类现在使用的大部分资源其实是人类自己创造的。地球上为什么会有石油?石油储量到底是有限的还是无限的?这在理论上是有争论的。按照流行的说法,数千万年甚至数亿年前地上的植物和动物被沉积到地下,最终变成了石油和煤炭,所以石油储量是有限的。但这种说法未必正确。因为如果按照原来的理论,石油资源早该用光了。但随着技术的进步,新的油田被不断发现。

人类的进步来自于新知识,来自技术进步。资源本身也是知识和技术的函数。我们有什么样的资源,依赖于我们有什么样的知识,什么样的技术。技术进步主要是市场经济带来的。市场的真正核心是企业家精神,也就是每个人的创造力。

经济增长靠得是企业家的套利和创新

今年是我关于企业家的第一篇论文发表35周年(1984年发表),也是我和盛斌合写的第一本企业家的书出版30周年(1989年出版)。我从做经济学研究开始,就强调企业家的重要性。这也可以让我们反思,主流经济学里面有企业家吗?没有,你找不到企业家。主流经济学认为市场自身就可以非人格化地完全运转。我认为不是这样的。

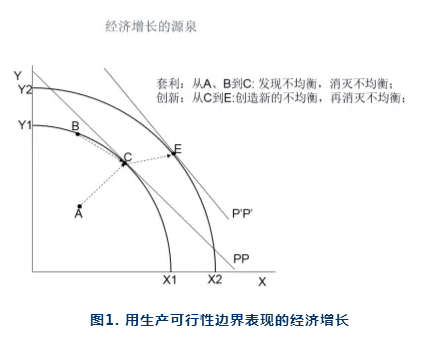

关于企业家功能,这几年我慢慢把它们归类,大概有两类:一是套利,二是创新。这两个功能可以用经济学的工具---生产可行性边界来描绘,但不完全准确,因为好多产品原来都没有,是企业家不断创造出来的。不过,用这个分析工具,我们也可以解释一部分道理,如图1所示。

假定社会存在两种产品,一种是玉米(用横坐标X表示),另一种是大豆(用纵坐标Y表示)。给定技术下你能够生产的最大产量组合,也就是资源达到最有效配置时的产量组合,经济学家称之为“生产可行性边界”,如图1中的X1Y1。沿着生产可行性边界,生产上达到了帕累托最优:增加玉米就得减少大豆,反之亦然。增加玉米带来的大豆损失就是生产玉米的机会成本,这是经济学中最重要的概念之一。沿着这条边界,最好生产组合在哪里?它应该迎合消费者的偏好。我们可以设想消费者偏好如图中PP所示,那么C点就是最好的,意味着资源达到了整体最优配置,任何改变都会使社会遭到损害。在这个最优点,由消费者偏好决定的产品价格刚好等于生产产品的机会成本,生产者没有利润。

真实世界里是什么样呢?一般不会在C点那里,通常会在如A这样的内点,或者可能在如B这样的边界点,这样就有企业家盈利的空间。A点意味着产量没有达到最大,生产潜力没有得到充分发挥;B点意味着资源在两种产量生产上的配置不合理。为什么处在A或B这样的点呢?因为人类的无知,或者由于激励机制出了问题。人口中大部分人对盈利机会没有警觉,或者熟视无睹,或者不愿冒险。最有能力发现赚钱机会的人就是企业家。当他发现了有利可图机会并冒险利用这种机会的时候,一方面他自己赚了钱,另一方面推动资源配置效率改进,带来了经济增长。所以,经济增长总是与企业利润想正相关的。

比如说,如果实际生产达到了B这个点,在技术上讲是有效率的,因为你不可能再增加一种产品的产量而不减少另一种产品的产量,但是结构上是不合理的。你生产了太多的大豆,太少的玉米。具有企业家精神的人发现了这点,把资源从大豆生产里调动出来,去增加玉米的生产,减少大豆的产量,增加了玉米的产量,经济也增长了。这就是叫套利。由于不可能准确把握现实经济究竟处于哪一点、均衡在哪一点,套利是有风险的。企业家与常人不一样的是,他们的判断更准确一些。

到了C点,经济处于均衡状态,套利空间没有了,就不再可能通过改变资源配置带来经济增长。此时,经济要继续增长,一定要靠创新,创造出新产品和新技术,把生产可行性边界往外移,如从X1Y1移到X2Y2。新产品和新技术带来新的不均衡,又为企业家提供了新的套利机会。经济增长就是这样一个套利和创新周而复始的过程。没有了创新,套利机会终究会消失,经济不可能持续增长。

刚才说这个图有问题在哪?它假设产品是给定的,真实世界的产品是不断增加的。如果一个国家的经济增长要靠现有产品产量的不断扩大,它是不可能持续的。什么叫产能过剩?产能过剩就是你生产的东西不是消费者需要的,这也是企业家的失职。GDP增长8%,不可能靠所有的产品增长8%来实现。随着收入增加,消费结构必然发生变化,有的产品甚至要负增长,那怎么能增加8%的增长速度呢?一定有很多原来没有的产品被创造出来。所以就没有办法用图1的生产可行性边界完全表示。在数学上你可以用一个方式,用N表示已有的产品数量,经济增加就是产品数量从N变成N+1、N+2、N+3,等等,不断有新产品出现。

这是这几年我理解整个中国经济增长的基本框架。我还概括出一个我称之为“斯密-熊彼特增长模型”,它比现在教科书上说的凯恩斯主义需求模型、新古典增长模型都更符合历史,更有说服力,也更有预测力。时间关系就不多讲了。

中国企业家要由套利转变到创新

由此来看,中国过去这40年是怎么增长的?如果我们看更大的范围,是靠企业家的套利活动推动的资源配置效率的改进。为什么靠套利或者说资源配置改进可以带来如此高的增长?刚才讲人类很无知,我们不仅很无知,无知的情况下还搞出了另外一种反市场的经济制度——计划经济。计划经济下的资源一定是错配的,你需要的东西买不到,你不需要的东西却在那放着,人们还没有积极性和自主性纠正错误,哪怕这些错误非常显而易见。

只有市场化改革才改变了这种情况。有了自由,人们可以经商办企业,企业家精神就能得到发挥,资源配置效率就得到改进,经济就增长了。

我必须强调,上面讲的套利是生产性套利,给消费者创造价值的套利,而不是分配已有财富的非生产性套利。这样的套利,作为企业家的功能,对国家来讲也是一件好事。

我们为什么会取得这么大的成就?这些技术哪来的?是人类过去200多年积累起来的。过去40年中国经济增长所依赖的技术和产品,都是引进的,我们可能做出了一点小的改进,但是最核心的东西都是人家创造的,并且很成熟了。西方积累的技术为中国创造了巨大的套利空间,这是经济高速增长的主要原因。当然这也与邓小平的改革政策相关。没有改革开放,企业家精神发挥不出来,即使有潜在套利空间,也不存在利用它的企业家。

我在去年年初写了《我所经历的三次工业革命》一文,在座年龄跟我差不多的许多人同时经历过三次工业革命。世界范围讲,第一次工业革命是1760年在英国开始,主要是纺织业机械化,之前纺纱织布都是手工;第二次工业革命以电气化为基本特征,是从1882年爱迪生发明照明系统开始;第三次工业革命是二战之后,计算机信息化。我从小在农村生活的时候,穿的衣服都是妈妈手工织的,连第一次工业革命的成果也没有享受到;上学时晚上看书用的照明是煤油灯,我们那个村到1994年才通上电;我在生产队当会计时算账用的是算盘,是我们的祖先在公元前400年左右发明的。到现在已经完全不一样了,中国40年内发生了三次工业革命。

在西方国家几百年积累的大部分技术被我们利用之后,套利空间在不断缩小,我们的增长越来越乏力,这是很自然的,全世界所有后起的国家都有这样的经验。

接下来套利的空间越来越小,我们要靠创新,创新就要靠企业家。我们要从配置效率驱动的增长转向了创新驱动的增长,相应地,企业家队伍也要发生变化。过去靠得是套利型企业家,他们市场意识很强,能看到赚钱的机会,胆子大一点去干就可以了。创新型企业家可不是这样,他们要能看到未来,能看到眼前还看不到的东西,这一类企业家比套利型企业家更稀缺,要求的素质不太一样,要求的体制环境也不太一样。

套利对制度的要求相对简单一些。即使在文化大革命期间,到处割资本主义尾巴,仍然有人搞投机倒把,今天买个东西藏在家里面,明天再偷偷卖出去,只要没被发现他就赚钱,一旦被发现了,就要被抓起来。改革开放以后投机倒把不违法了,最初的万元户都是靠投机倒把发起来的。

创新型企业家,在别人都看不到任何机会的时候,他却能发现机会。十几年前我曾用过一个比喻:山沟里面到处都是自然形成的石洞,你想当一个和尚比较容易,拿个扫帚进去扫一扫,把腿一盘坐在那里念阿弥陀佛,就会有人给你布施,你就能活下去了。现在所有的洞都被占满了,你再要想当和尚,就得自己在岩石上凿出来一个洞来,这就很困难了。这是对中国企业家的最大挑战。

中国的企业家习惯于赚快钱,赚容易赚的钱,赚套利的钱,而创新型企业家要有更大的耐心,要应对更大的不确定性,要经得起长时间的亏损,承担更大的风险。因此,从套利转向创新不是一件容易的事。但我们有一些成功的事例,比如任正非领导的华为公司,就是从套利走向了创新典范。华为开始的时候是卖交换机,那是西方很成熟的产品。现在不一样了,华为能制造世界上最牛的电讯设备,意味着她比西方竞争对手做得好。但整体来讲,我们离基于创新的经济还有很大的距离。

中国人容易骄傲,稍微做出一点成绩就觉得自己了不起,厉害了。其实没有那么厉害。人类在过去二、三百年里做出伟大成就的人和国家很多。去年我去了苏格兰,它现在有800多万人,200年前才100多万人,但可以数出至少几十位杰出的苏格兰人,为人类做出了巨大贡献,从技术角度来看,他们中每个人比我们整个中国做出的贡献还大。你看看,发明分离式蒸汽机的瓦特是苏格兰人,钢铁大王卡耐基是苏格兰人,发明电话的贝尔也是苏格兰人,还有好多这样的人。即使在前苏联,解体之前每10年至少有三个诺贝尔奖得主。第一个把人造卫星发射上天的是苏联,第一个实现载人航天飞行也是苏联。我们取得的成就虽然值得欣慰,但远远没有达到让我们骄傲的程度,比现在再多10倍、20倍、100倍都不一定值得我们骄傲。你看看现在的汽车,一辆宝马车里面的专利发明有数千项,有哪一个是我们的?没有。

当然,我们是很有希望的。套利不好赚钱时要寻找新的方式。在创新方面,过去十几年中国还是取得了不小进步。

中国在创新方面还是有很大进步

经济学家一般有三个指标衡量创新:第一个是研发投入(R&D),特别是研发投入占GDP的比重(国家层面),或占销售收入的比重(企业层面)。这个指标很重要,因为很多创新要花钱、花人力,如果你不愿意投入创新就很难;第二个是专利数量。创新最重要的还是技术,大部分技术创新会申请专利;第三个是新产品销售收入占总销售收入的比例,这是创新的结果。

应该说,这三项指标都有很大缺陷。一是花了很多钱未必做出新东西来。用R&D投入衡量创新,就像在大学里晋升教授不是看候选人的学术成果,而是看他申请了多少国家科研经费,花国家的钱越多,他的职称晋升的越快,名气就越大,真是荒唐!现在花的钱越多以后拿到的钱也越多,好多科研经费实际上都浪费掉了。企业创新也一样,不是说花钱多就一定有创新。

二是90%以上的专利都没有实用价值,有用的专利其商业价值也大不相同。瓦特的蒸汽机专利、爱迪生的灯泡照明专利、贝尔的电话专利,与我们现在的大量专利相比,其价值根本不在一个层次。所以专利指标本身也有问题。

三是新产品销售怎么衡量?什么叫新产品?别人生产了你没生产,你再生产是不是新产品?所以新产品销售也有好多问题。

尽管有这些缺陷,我们现在能用的也就是这三个指标。用这三个指标来衡量,过去10多年中国在创新方面还是有很大的进步,这应该让我们有一点欣慰。

这里,我给大家提供几个数据。第一个是全国R&D占GDP比重,1995年GDP只有0.6%是用于研发的,到2016年已经达到了2.1%。无论是国家还是企业,对科研、研发方面的投入都是越来越重视了。跟其他国家横向比较一下,在1995年主要经济体里面我们是最低的,其他的国家比如日本达到了2.7%,美国是2.4%。之后,其他国家也在上升,但我们上升得最快,到了2012年,我们国家R&D占GDP比重已经超过欧盟28个国家平均值。当然我们比日本、韩国、德国、美国和台湾地区还要低,但我们体量大,是第二大经济体,GDP相当于美国的三分之二,所以总的研发投入还是很大的。

工业部门R&D占销售收入比重,大致来讲在1998年的时候是0.6到0.7之间,现在规模以上的企业已经占到1%,大中型企业已经达到1.15-1.2之间,这也是不错的进步。当然国际比较我们还是比较低的,很多国际大企业一般都是4%的销售收入用于研发投入。制药企业的新技术研发费用一般比较高,一个新药没有10亿美元的研发投入是做出不来的。刚才讲到华为,华为有百分之十几的收入用于研发,这也是令人欣慰的。

再来看看专利。英国大概是1624年就通过了专利法(反垄断法),而中国是在361年之后,于1985年才出台专利法。一开始主要是外国人在中国申请专利,逐步地,中国企业和个人申请的专利越来越多。如果以1990年为1的话,2016年的国内专利授予数量是1990年的将近85倍,其中发明专利增加了263倍,外观设计专利增加最快,是300多倍,实用专利增加比较慢,是54倍。总的来讲发明专利的比重在不断提升,这是一个好消息。有一些花拳绣腿的专利,没有真正的实用价值,我也不是说不重要,因为任何一个创新都要有一定的保护,让大家有心去做,这是好事。但最终支撑我们经济增长的是发明专利所包含的技术创新。发明专利具有更多的经济价值。国外有按照引用加权的专利指标,中国没有系统的数字来衡量专利质量,我们只是“毛专利”,仅按数量来统计。

再来看一下新产品销售占总销售的比例。工业大中型企业2008年是16.1%,2016年是20.4%;所有规模以上的工业企业2010年是10.4%,2016年是15.1%。总的趋势是上升的。

推动创新的是市场化、民营化和对外开放

中国创新的进步究竟是什么推动的?我简单概括一下:第一个是市场化;第二个是民营化;第三个是对外开放。简单说,通过市场化,中国才有了创新;通过民营企业的发展,中国才有更多的创新;通过对外开放(特别是引进外资),中国才有了更好的创新。

我怎么得出这个结论?通过跨地区比较。不包括香港、澳门和台湾,中国大陆有31个省市自治区,每个地区的差异很大,经济增长相差很大,创新相差很大,体制改革相差也很大。如果我们做一个跨地区的(cross-regional)横向比较,可以告诉我们一些非常重要的结论。

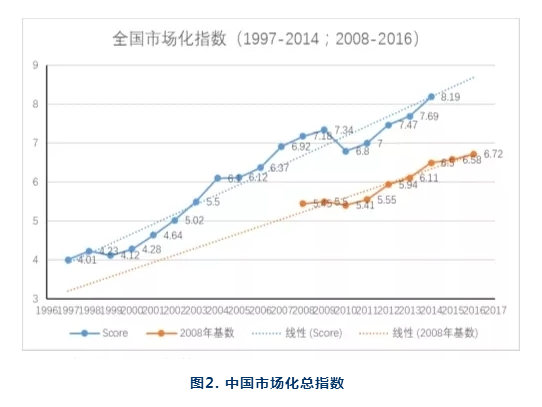

先给大家介绍一下市场化指数,这是北京国民经济研究所做的一项非常有意义的工作,从1997年开始做,一直到2016年,他们给每个省的市场化水平打分。市场化指数包括五个分指标:政府与市场的关系(包括财政收入占GDP比重);非公有制经济的发展(包括外资、民营的);产品市场的发育程度;要素市场的发育程度;中介组织的发育和法制环境等,然后加权成一个市场化总指数。细节我就不讲了,有兴趣的读者可以读一下王小鲁、樊纲、余静文写的《中国分省市场化指数报告》(2016年)。我自己感觉,这个市场指数基本上能够反映中国各省在体制改革方面的差异。

图2是1997-2014年间全国市场化指数的变化。18年间,除了1998和2010年两个年份,市场化程度总体在上升。1998年略有下降,可能与应对亚洲金融危机有关,政府力量变得强大,市场化进程就出现了逆转。2010年下降比较大,也容易理解。因为2008-2009年全球金融危机以后,凯恩斯主义回来了,政府投资多了,干预多了,市场化程度就下降。(图中红颜色的是最新出的从2008年到2016年的可比数据,总趋势是上升,2010年在下降。我今天没用2014年之后的数据,因为没有统计可比性。)

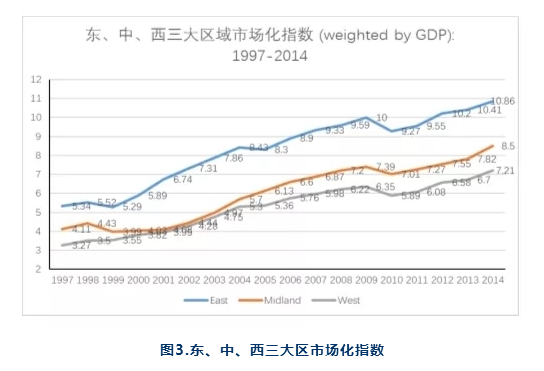

但经济改革在不同地区之间表现出很大的差异,分省的市场化指数反映了这一点。图3是我用GDP加权计算了东部、中部和西部三大区的市场化指数,无论从哪一年看,东部的市场化程度最高,中部次之,西部最低。东部的市场化改革比中部和西部早,我们甚至可以看到,东部在1997年的市场化程度指数已经超过西部2004年的水平,东部2002年的市场化指数已经超过西部2014年的水平。

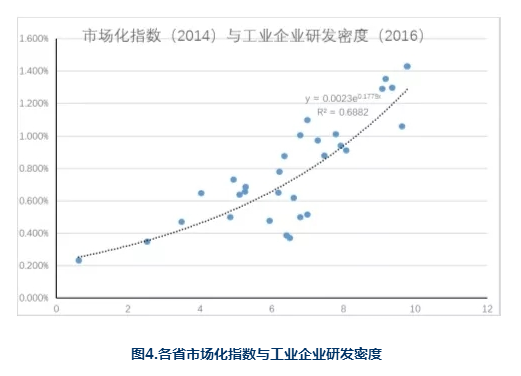

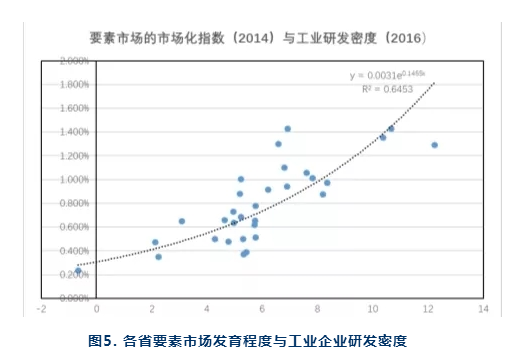

现在看一下各地创新差异与市场化差异的相关程度。图4横坐标代表各省的市场化指数,纵坐标代表各省的工业企业研发密度指数(R&D占销售比重)。图中每个点都代表一个省,我没有具体标明哪个省,大家可以猜想一下。位于东北角的主要是沿海的省份。很清楚,市场化程度越高的地区,研发投入占销售的比重越高。而且统计显著性非常高,相关系数是0.8。如果我们用市场化指数的分指标,结论是一样的。比如,如图5所示,要素市场化发育越高的地区,研发投入占销售额的比重越高。

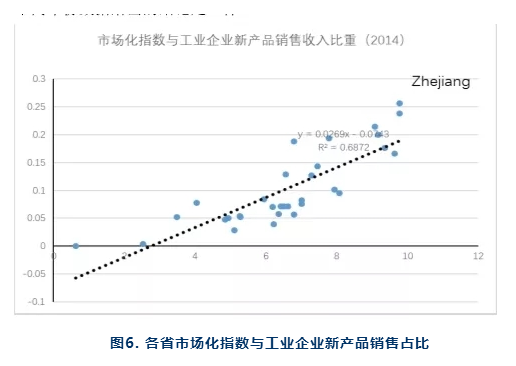

图6横坐标是市场化程度,纵坐标是新产品销售收入占总销售额的比重,二者也是高度相关的:市场化程度越高的地区,工业企业新产品销售的比重越高。不同年份数据给出的结论是一样。

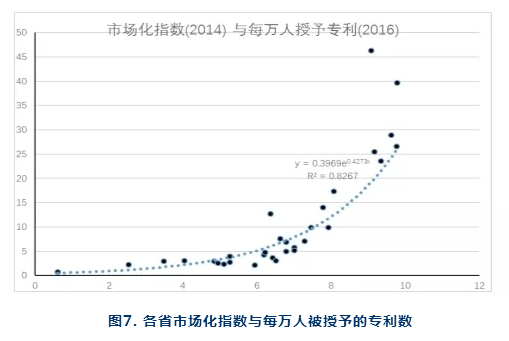

再看看专利情况。图7横坐标是市场化指数,纵坐标是平均每万人被授予的专利。市场化程度越高的地区省份,平均每万人的专利数量越高,相关系数非常显著。

下面我们看一下人口流动与创新的关系。中国计划经济的一个重要特征是户籍管制,人口不能流动。改革开放以来,人口流动已经成为市场化改革进程的一个重要表现。尽管大城市仍然实行户籍管制,像北京和上海这样的城市,有三分之一以上的人没有本市户口。这一点对创新非常重要。

人在什么时候最有创造力?离开老家更有创造力。这有好几个原因:一是愿意离开老家跑到外地闯荡的人,天生就有一种不安分的基因,生物学上这个基因叫等位基因D4-7,被称为“移民基因”。通常人都愿意待在老家,上有父母庇护,周围有朋友帮助,所以敢于到外地闯荡的人真的了不起。深圳的专利最多,与深圳是一个移民城市有关。30年前去深圳的人都是什么人?他们是可以睡在火车站的那样一批人。二是离开了父母和熟人的监督,少了一些约束,人们的胆子就变大了。三是到了一个陌生的地方不能靠父母和老关系生存,要靠自己立足,必须有点企业家精神。四是不同背景的人在一起交流和相互碰撞,更容易出新想法。

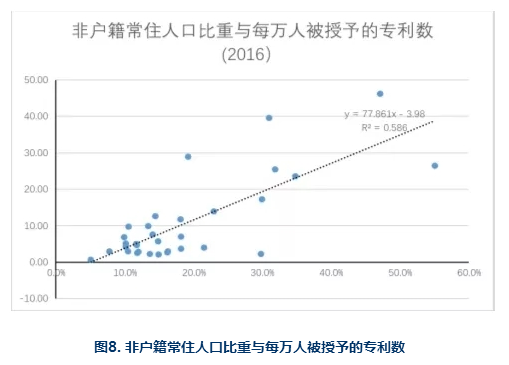

衡量人口流动差异的一个指标是非户籍常住人口在总常住人口中的比重。图8表明,人均授予专利与非户籍人口比重高度相关,平均而言,非户籍人口比例越高,人均专利越多。

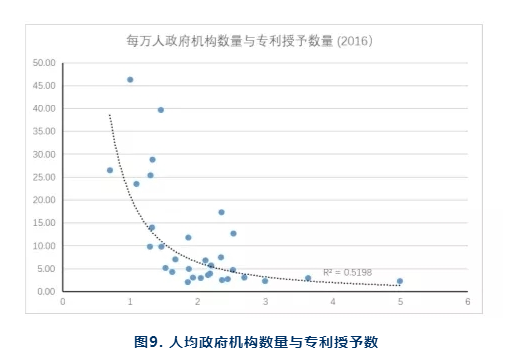

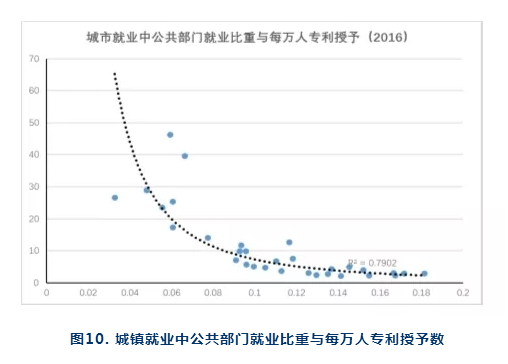

政府规模和政府经济活动如何影响创新?图9横坐标是平均每万人拥有的政府机构数量,纵坐标是平均每万人被授予的专利数。如图所示,一个地区人均政府机构越多,创新能力就越低,而且统计上很显著,相关系数在0.7以上。图10表明,公共部门就业比重越高,人均专利授予数量也越低,而且统计上高度显著。为什么?政府部门喜欢对经济活动进行干预,政府机构越多,干预越多,商业的正常环境就会受到不利影响。

我一直在想这样一个问题:中国人活得为什么累?可能与工作安排的不确定有关。外国人---我是指发达国家的人,好多重要日程安排提前半年就做好了,很少改变。但是我们不行。为什么?因为人家是时间优先,我们是官本位的社会,日程安排不是时间优先,而是官位优先。我举个例子。十几年前我曾经组织过一个企业管理论坛,定好是4月29号星期六开会。但临快开会的时候有好几个发言嘉宾告诉我来不了,因为五一劳动节调休,星期六不休息了。但这一调,政府领导原来没安排工作,闲着没事,就说把企业家叫来聊聊吧。政府领导叫去开会,企业家当然不敢不去,我的会议安排就全打乱了。中国人约会老要说到时候再确认一下,是因为有一个因素不确定,比你官大的人想什么时候召你就什么时候召,好像你一直在等着他的召唤。这就带来了连锁反应。如果市委书记的日程不确定,市长就不能确定;市长不能确定,各个区长就不能确定;各区长不能确定,所有企业家都不能确定。这样,本来事先计划好的事情,由于领导人一时心血来潮,就没有办法按计划执行了。

企业家本来就要面对各种不确定,比如商业环境的变化,技术的变化,客户兴趣的变化,还有一些意料不到的事情会发生。正因为如此,我们才强调要减少人为制造的不确定性。可以想象,政府部门多了以后,政府官员的安排就多了,每个人都手忙脚乱。深圳的一位企业家曾告诉我,两年没去政府那里了,照样该做什么做什么。深圳的创新能力强,绝对与政府干预少有关,当然也有其他原因。

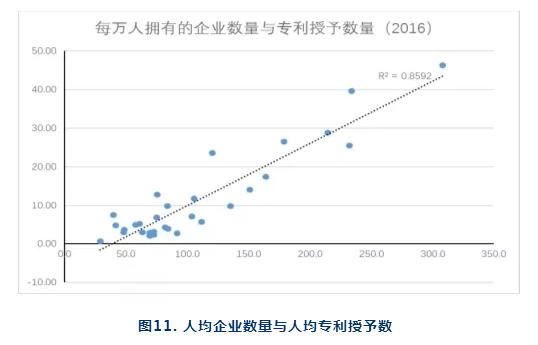

与图9和图10形成显著对比的是,图11表明,一个地区的工商企业数量越多,专利授予数量越多(按每万人计算)。也就是说,就创新而言,政府机构多是件坏事,但企业数量多是件好事。市场竞争的压力都会促使你去创新。创新不是单个企业的行为,而是群体效应。如果一个地方只有一个企业,它的创新能力就比较低。

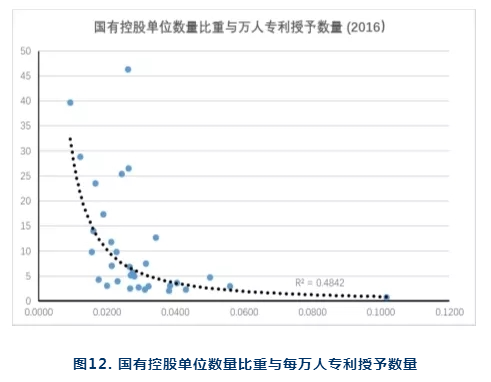

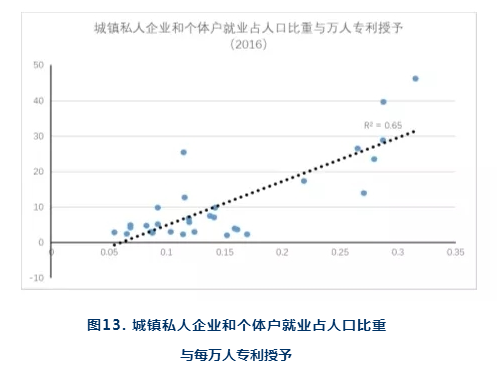

所有制结构如何影响创新?图12表明,国有控股企业数量占总企业数量的比重与人均专利授予数呈负相关。也就是说,一个地区企业总量当中国有企业数量比重越高,这个地区的人均专利数量就越少。图13表明,城镇就业当中私人企业与个体户就业占总就业比重与每万人专利授予数之间显著正相关:私人部门就业占的比重越高,人均专利数量就越多。

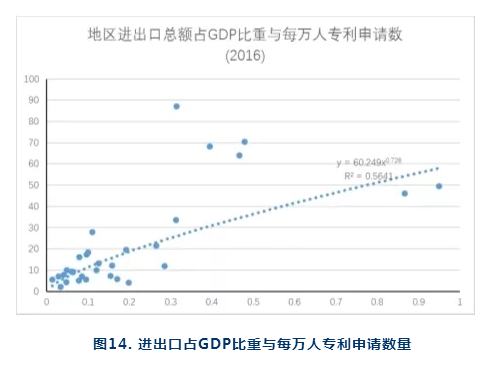

再来看看对外开放。图14横坐标是进出口总额占GDP(地区生产总值)之比重,纵坐标是每万人专利申请数。如图所示,一个地区外贸活动比重越大,这个地方的人均专利数量就越多。原因是你用于出口的产品,必须要质量高,否则就无法出口到国外市场。因此就迫使你必须生产高质量的产品,要有创新、要不断改进技术,表现出的就是涌现出更多更高水平的专利。

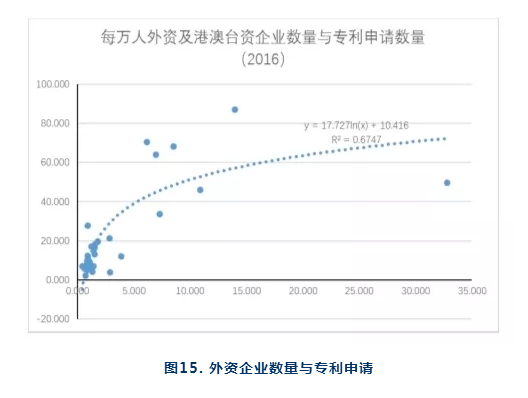

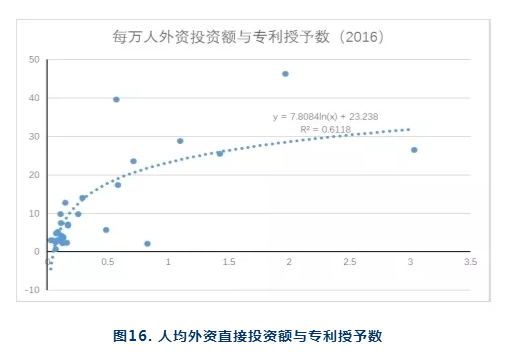

图15表明,一个地区外资企业、港澳企业和台湾企业的数量越多,专利申请数量越多(按每万人计算)。图16表明,按照每万人平均计算的外资直接投资与人均授予专利也是高度正相关。这意味着外资企业(包括港澳台资企业)是创新的重要驱动力。通常来说,外资企业不仅自己有更多的专利,而且会推动本土企业积极从事创新活动。本土企业面临的外资企业竞争越激烈,创新的压力越大。

上述跨地区分析表明,市场化改革、私有企业和对外开放,是中国创新活动的主要驱动力。

第四次工业革命,中国有希望、有机会做出自己的贡献

当中国市场中的套利空间越来越小时,就会出现两个问题:第一,增长速度一定会降上来,这毫不奇怪;第二,降下来的速度要维持在适当水平,要靠企业家的创新。而创新本身依赖于我们的体制,尤其是私有企业、外资企业的发展。如果我们不能在体制上创造一个这么好的环境,经济增长方式的转型就只能停留在口头上,未来的增长可能不会符合大家的期待。

从世界范围的历史来看,主要靠创新驱动的增长能达到3%就很了不起了,因为现在人类技术进步的速度大概在1.5%到2%,再加上创新带来一定的套利空间,加起来能有3%的增长。所以美国GDP增长3.4%,特朗普就高兴得不得了。凡是超过这样增长水平的全是后发国家。套利型增长比较快,不光是中国,日本、韩国、中国台湾省、新加坡、泰国以及非洲一些国家(如博茨瓦纳)等,在1965年到1995年之间,都有过近30年的高增长。

我们要去思考这些问题,看看我们国家还要做些什么。我觉得有几点是肯定的:一是要继续推进市场化改革,减少政府对经济活动的干预;二是加强法治特别是对私有财产的保护,推动民营企业的发展,让中国人的企业家精神更好地发挥出来;三是还要继续对外开放,绝不能自我孤立。我们如果不继续开放,现在引进来的技术像火苗一样可能会燃烧一阵子,但最后一定会熄灭。只有我们继续开放,这把火才会越烧越旺。我在两年前的一次演讲当中提到,前三次工业革命,中国没有为人类做出像样的贡献,我们只是享受了别人创新的成果。第四次工业革命我们有希望、有机会做出自己的贡献来,但这有赖于我们一系列的努力。

(资料来源:张维迎 经济学原理)

使用QQ直接登录

使用QQ直接登录